野上医療グループTQM

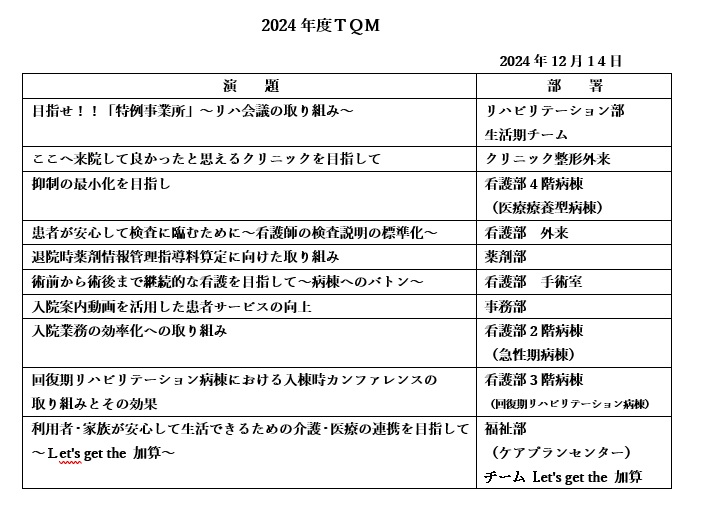

2024年度 TQM内容

玉置院長講評(審査委員長)

12月14日は恒例のTQM大会でした。

今回も素晴らしい内容の発表ばかりで採点に困りました。ではご紹介します。

リハビリテーション部

テーマ 目指せ!!「特例事業所」~リハ会議の取り組み~

リハビリ会議を導入したことで、これによって医師を含めたチームとして患者さんの問題点、希望などが把握でき今後のリハビリも目標が明確になり、質の向上につながるとともにリハビリマネジメント加算を88%とることができ、増収につながるとともに特例事業所を認められることができたという発表でした。

クリニック整形外科

テーマ ここへ来院して良かったと思えるクリニックを目指して

今まで診療をおこなっていなかった形成外科の医師の診療が始まったことで、今まで扱っていなかった新たな疾患についての知識の取得、処置についての情報共有とともに患者さんの気持ちに寄り添うというナイチンゲールの3原則に従って、ここへ来て良かった患者に言ってもらえるようなクリニックを目指している努力が伝わってくる発表でした。

4階病棟

テーマ 抑制の最小化を目指し

寝たきりの患者さんが多く、胃管や気管切開チューブなどを無意識に抜いてしまう患者が多く、やむを得ず抑制をせざるを得ないことが多いのが現状です。患者の尊厳を傷ないようできるだけ抑制を最小限にするため、胃管チューブの固定方法やミトンを軍手に変える等の工夫を行い、カンファレンスを繰り返して情報を共有しているという発表でした。

外来

テーマ 患者が安心して検査に臨むために ~看護師の検査説明の標準化~

医師から内視鏡の指示が出たとき、患者さんを予診室に呼び込んで上下部内視鏡検査の説明をしますが、今までかなりの時間がかかっていたが動画を作成し患者さんに視聴してもらうことで患者さんの理解が深まるとともに、説明時間の短縮もできたという発表でした。

薬剤部

テーマ 退院時薬剤情報管理指導料算定に向けた取り組み

退院時薬剤情報管理指導料に向けた取り組みで、退院時に薬剤についての情報を患者さんとともにもう一度確認し、入院時に使用した薬剤を手帳に貼付する必要があるが、事務の協力で未使用のラベルプリンターを使用して可能になり、加算が取れた患者数が昨年まで一桁止まりだったのが今年9月末までで77件と急増し、医療の質の向上と経営の健全化に貢献できたという発表でした。

手術室

テーマ 術前から術後まで継続的な看護を目指して~病棟へのバトン~

術前から術後までの継続的な看護を目指してというテーマで、術前、術後に患者さんを訪問しているが術後のアンケートをとることにより、フットポンプ、モニター類、酸素マスクによる不快感で夜間の睡眠がとれなかったなどの訴えが多く、フィードバックとして、これらの離脱時間について病棟や執刀医と確認し改善を図ったという話でした。また、窓のない回復室では時間もわからず、譫妄を起こす患者さんもあり、病室に時計をつけてもらったという内容の発表でした。

事務部

テーマ 入院案内動画を活用した患者サービスの向上

月平均130名、1日6名の入院患者さんに十分時間をとった入院案内ができていなかったので動画を作成しタブレットで見ていただくことにしたが、どこでもみられるようにホームページに動画を入れ、入院案内の説明用紙にもQRコードを入れスマートフォンで読み取れるようにしたことでどこからでも繰り返し視聴可能になった。動画を使用することにより患者さんの利便性、理解が高まるとともに職員にとっても時間短縮につながったという発表でした。

2階病棟

テーマ 入院業務の効率化への取り組み

入院業務の効率化の取り組みということで、特に通常業務と入院対応を同時に行う必要があり、入院予定時間を患者のケアで忙しい時間と重ならないよう調整したこと、病棟案内動画視聴の徹底やチェックリストの利用など入院業務を短縮し、スタッフが本来の看護ケアを積極的にできる時間を確保したという発表です。

3階病棟

テーマ 回復期リハビリテーション病棟における入棟時カンファレンスの取り組みとその効果

リハビリテーション病棟からは、多職種チームでの入院リハビリ計画をスムーズに行うために、できるだけ入棟早期に多職種でのカンファレンスを行い、情報共有や目標の設定を行うようにしたとのことで、具体的に入棟日から1週間後の平日、15時30分から1名15分で2名行うように決めて、初回カンファレンスまでの期間を短縮しリハビリ計画に沿った退院までの流れが順調になったという発表です。

ケアプランセンター

テーマ 利用者・家族が安心して生活できるための介護・医療の連携を目指して~Ⅼet's get the 加算~

2024年の医療介護同時改定で「地域包括システム」の構築の必要性がより鮮明に打ち出され、入退院時の「介護医療連携」「迅速な対応」についての加算がついていることが特徴であす。加算報酬の内容をケアマネジャーの算定できるもののほか訪問看護やリハビリテーション、医療機関などに各種の加算について確認、退院時カンファレンスで情報を共有し、退院後の環境を整えることで加算が算定できますがカンファレンスがなかった患者についても個別に面談、指導することにより加算がとれるようにしたという発表です。

10演題3時間密度の濃い発表でした。

医療、介護の同時改定で何もしなければ減収になるところを、それぞれ医療の質の向上を図るため、加算が算定でき経営改善に寄与できた話や動画などを用いて患者さんの理解の向上と医療の効率化を図った話が目立ちましたがいずれも患者中心のより質の高い医療を追求した結果、経営の改善につながったということで、TQM本来の目標を追求した結果と思います。毎年繰りかえしますがTQMは終わりのない活動です。さらなる向上を目指して頑張っていきましょう。

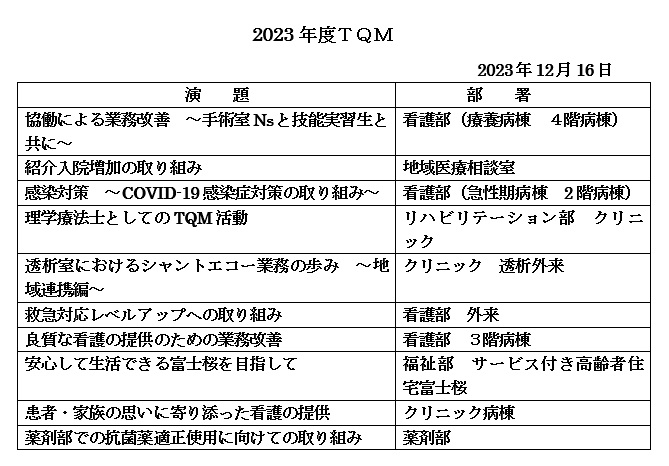

2023年度 TQM内容

玉置院長講評(審査委員長)

12月16日に、恒例の院内TQM大会を行いました。毎年、審査員を務めさせていただいています。どの発表も素晴らしい内容で採点するのに苦労しました。いつものように全発表を簡単に紹介させて頂きます。

看護部(療養病棟 4階病棟)

テーマ 「協働による業務改善 ~手術室Nsと技能実習生と共に~」

フィリピンからの4名の技能実習生が担当看護師と共に業務を行うことによって、患者様とのコミュニケーションも次第にとれるようになり、協働による業務改善になっていることや、手術室ナースが応援で病棟業務を行うことにより、共同で患者の離床に向かわせることができ、ケアの向上につながっているという発表でした。

地域医療相談室

テーマ 紹介入院増加の取り組み

病院経営において稼働率は重要な指標です。稼働率と紹介入院数は相関するというデータから、紹介入院を増やすための対策と成果についての発表でした。予定入院の集中に対して、分散に向けた各部署への協力依頼。入院申し込みが集中した場合の転院調整の運用変更。最重要連携医療機関とは定期的な連絡会議の開催などで連携強化。さらに、ケアブックというツールを導入して連携機関を広げる努力をした結果、稼働数が前年度比2.2床増加したという話でした。

看護部(急性期病棟 2階病棟)

テーマ 感染対策 ~COVID-19感染症対策の取り組み~

2階病棟には2床の陰圧個室があります。2022年3月から2023年9月末まで、多くのコロナ患者の受け入れを行ってきました。受け入れに当たってマニュアルの整備、必要物品の整備、配置、病室の物品配置の画像化、受け入れ準備シミュレーションなどを全員に共有することにより、スムーズな対応ができるようになりました。スタッフの感染者もなく、受け入れ以外で2名の感染者が出たが、感染を広げることなく終息できました。スタッフ全員が基本的な院内感染対策の重要性を認識し、実践できる機会になったとのことです。

リハビリテーション部 クリニック

テーマ 理学療法士としてのTQM活動

新人スタッフが質の高い医療をより多くの患者様に提供するという目的で、PT自身が評価、治療技術を上げるために週1回の勉強会や業務内で不足している内容に対する指導を行うことにより質の向上を図ったこと。一人でも多くの患者様に個別療法ができるように医療部門と介護部門のスタッフを同日の利用者数に応じて適時適切に配置転換を行ったことで個別療法実施数を前年度より増やすことができたこと、かつアンケート実施により患者満足度の向上にもつながっていることが分かったとのことでした。

クリニック 透析外来

テーマ 透析室におけるシャントエコー業務の歩み ~地域連携編~

シャントの異常を早期に発見することは、透析施行の上で必要不可欠です。2017年にVENUE40ポータブルエコーを導入してから穿刺時のトラブル回避や疼痛緩和を行ってきた。今回の取組では、現在までの運用状況、問題点、改善点を検討。近隣の複数の透析施設と連携することにより、エコー技術が向上し、所見から得られた情報から内シャント血管の状態をより詳しく評価できるようになったとのことです。

看護部 外来

テーマ 救急対応レベルアップへの取り組み

当院の「断らない医療」「救急医療の推進」の方針を受け、特に経験が少なく自信のないスタッフがいることに着目しました。急変時を想定したシミュレーション訓練を行い、不足している点を反省、積極的なコミュニケーションや胸骨圧迫、ACLSの知識に対する勉強会を開催、心停止のシナリオ動画の視聴や胸骨圧迫の実技訓練を実施しました。今後も知識を学ぶだけでなくトレーニングを継続して対応力を身に着けていくとのことでした。

看護部 3階病棟

テーマ 良質な看護の提供のための業務改善

回復期リハビリ病棟である3階病棟は、特に在宅復帰を目指すための多職種の協働が最も必要な病棟です。今まで看護師とセラピストの協働がかみ合わないため、患者様への良質な医療が提供できないことがあったとのこと。様々な業務について見直しを行い、患者様中心の視点で看護師、セラピストの情報共有を進めた結果、離床時間の確保、食事時間の確保など、業務改善を目指した標準化、効率化をはかることができたという話でした。

福祉部 サービス付き高齢者住宅富士桜

テーマ 安心して生活できる富士桜を目指して

医療と介護双方のサービスを必要とする要介護者、終末期の高齢者を対象とした住宅で、入居者様とその家族が安心して生活できるために、看護師、介護士が共通認識を持てるように業務の見直しを行ったということ。基本情報シートを作成し、入居者の情報を共有できるようにしたこと、夜間の排泄ケアが必要な入居者について、排泄状況を見直してできるだけ夜間起こさずにぐっすり眠れるように工夫したことなどが挙げられました。

クリニック病棟

テーマ 患者・家族の思いに寄り添った看護の提供

週3回透析を行い、中心静脈から昇圧剤も投与している終末期の患者様が一度家に帰りたい、帰らせてあげたいという家族の願いを、スタッフ全員が協力して一時帰宅を実現したという話でした。自宅での滞在は短い時間であったが家族に囲まれて穏やかな時間を過ごせ、数日後に他界されたということです。家族の心にはいつまでも残るものと思われます。

薬剤部

テーマ 薬剤部での抗菌薬適正使用に向けての取り組み

近年の世界での耐性菌の増加傾向を解説した後、抗生剤の適正使用の必要性のため、今回は特に広い抗菌スペクトラムを持ち、臨床現場で安易に用いられがちなカルバペネム系の抗菌薬であるメロペネムの使用届の提出を徹底化しました。処方時には電子カルテをチェックし、耐性菌未検出かつ非重症例に対し他剤への変更を提案するなどの介入を行いました。その結果、メロペネムの使用量が段階的に減少し、カルバペネム耐性菌の出現抑止に寄与しました。今後、他の抗菌剤の適正使用にも貢献していきたいとの発表でした。

それぞれの発表を聞いて、各チームとも患者さん中心の視点に立って、より良い医療を提供できる病院に知っていきたいという、共通の方向に向かっていることが感じられました。TQMは終わりのない改善活動です。今回の成果を出発点として、病院全体で目標を共有しながら、さらなる改善を目指していきたいと思います。

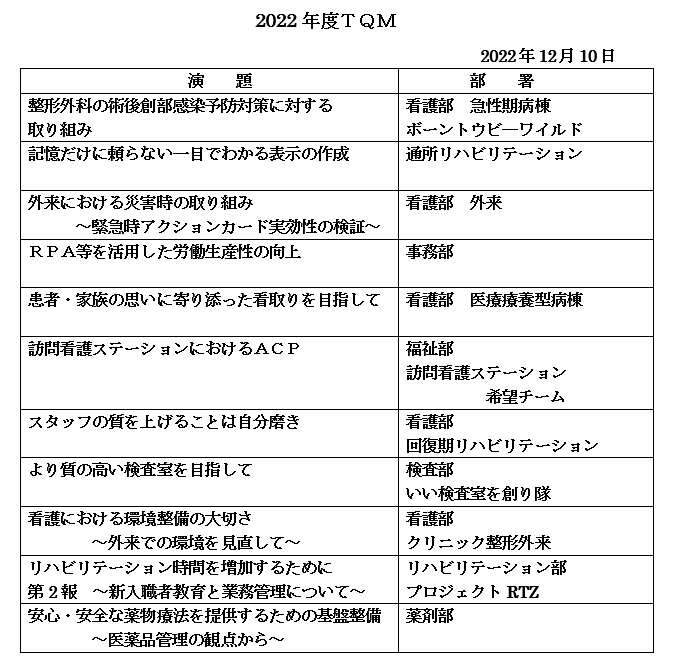

2022年度 TQM内容

玉置院長講評(審査委員長)

12月に入り慌ただしくなってきました。コロナは大きなピークということはありませんが、まだじわじわ増え続けています。発熱外来の患者さんが減っているのは、簡易抗原キットを使用し、自己診断後保健所に届けている若い人が増えているからだと思われます。年末年始に掛け、インフルエンザも含めて注意が必要です。さて、12月10日に、恒例の院内TQM大会を行いました。毎年、審査員を務めさせていただいています。いつものように全発表を簡単に紹介させて頂きます。

看護部(急性期病棟 2階病棟)

テーマ 「整形外科の術後創部感染予防対策に対する取り組み」

当院では、75歳以上の高齢者の整形外科手術が多いため、整形外科医師による感染対策の講義を行いました。その後、清潔ケアの充実、統一した創部観察・処置の強化項目として取り上げ、感染予防に対する知識を共有し、創部の観察にはカメラを活用、術前清潔ケアのチェックリストや処置表の活用など、手法を標準化し、スタッフで共有することにより術後感染の防止に取り組んだという内容でした。

福祉部(通所リハビリテーションセンター)

テーマ 「記憶だけに頼らない一目でわかる表示の作成」

リハビリには利用者が計100名、毎日40名の方が来所しています。それぞれ違った身体状況のため、患者さんによっては、トイレ介助方法や水分提供の方法が違ってきます。スタッフの記憶だけに頼っていると、不適切な介助となり、自立を妨げ、転倒などの事故につながる危険も考えられます。そこで、名札の色で歩行介助の区別を3色に分ける事や、コップの名前テープにとろみ・水分制限・両方必要などを記載することにより、間違いが劇的に減少したという内容でした。

看護部(外来)

テーマ 「外来における災害時の取り組み~緊急時アクションカード実効性の検証~」

阪神・淡路大震災や東日本大震災級のような大震災は、いつ起こるともかぎりません。災害対策については病院職員全員が取り組むべき課題ですが、外来スタッフは、防災意識を高め自分自身・患者の安全のため行動することができることを目標に、勉強会を開き、震度6想定のブレインストーミングでアクションカードを作成し、災害を想定した訓練を実施できたという取り組みでした。

事務部

テーマ 「RPA等を活用した労働生産性の向上」

RPAはロボットによる業務自動化の略です。ロボットソフトウェアを導入し、これまで人間がおこなってきた定型的な業務を自動化することで、スタッフの業務時間の短縮につながります。今回の取り組みでは、レセプト病名の自動付与、職員が受診した際の請求書の自動発行、勤務シフトの自動作成に用いられ、合計で月平均5時間21分の業務時間が短縮できたということです。今後もRPAが得意とする業務を洗い出し置き換えを推進することにより、人的資源の有効活用につながるという内容でした。

看護部(療養病棟 4階病棟)

テーマ 「患者・家族の思いに寄り添った看取りを目指して」

療養病棟は、その性格上、長期入院後、多くの患者さんの最期を病棟で看取る事になります。終末期医療の意思表明の明確化・表示・丁寧な家族への対応について述べられていました。最後の時が近づいてきたとき、できるだけ家族との連絡を密に取り、環境を整え、状況が許せば個室に移して面会していただくなど、患者・家族の心に寄り添って最期の時を安らかに迎えていただくための配慮がわかりました。

福祉部(訪問看護ステーション希望)

テーマ 「訪問看護ステーションにおけるACP」

訪問看護においても今後の人生においてどう生きたいかという患者さんの意思を主体に、家族とスタッフがともに考えるACPという考え方が重要となってきました。単に終末期にどのような医療を受けたいかでは無く、訪問看護として関わる中で、何を大切にしたいかを聞き取り、患者や家族の意向を経時的に記録を作成しているとのこと。この記録により、病院、施設、家庭の垣根を超えた情報共有を行うことができ、今後本人や家族の思いに沿った医療を進めていくことが可能になるとの内容でした。

看護部(回復期リハビリテーション 3階病棟)

テーマ 「スタッフの質を上げることは自分磨き」

「いいとこメガネ」という言葉がありますが、誰にもいいところがあり、それを他人に指摘してもらうことにより、本人の気づかなかった長所に気付いて自己評価が向上し、全体のモチベーションが上がるというものです。看護師、セラピストに自己評価のアンケートを実施、お互いの良い点を見つけて評価し、各スタッフに伝えることにより、スタッフの自己評価が高まりました。また、改善が必要な点にも気づくことができたので、意識の変革、意欲の向上につながったという内容でした。

検査科

テーマ 「より質の高い検査室を目指して」

コロナ禍になってからは、迅速検査で毎日大変な思いをして頂いています。医療法の改正以来、品質を保証する検査体制が課せられるようになりました。検査室ではまず、試薬・物品庫管理、精度管理の充実という2項目について重点的に行うことにしたとのこと。試薬・物品管理はすべての使用開始日、使用期限などの項目をパソコンに手入力、入力内容を月次で帳票出力することにより、試薬の期日管理ができ、廃棄される試薬、物品を削減できた。大型自動分析である生化学、免疫の52項目について精度管理を行い記録に残すことで、外部精度管理やデータ不良時の原因究明にも役立つという内容でした。

クリニック整形外科外来

テーマ 「看護における環境整備の大切さ~外来での環境を見直して~」

クリニックでは、収納棚や医療廃棄物、廃棄するギプスの入ったゴミ箱が置かれたかなり狭いスペースでベッド2台を設置して点滴を行っていました。数時間でも外来に来られた患者さんの環境の在り方を考え、環境改善に取り組んだ内容です。ベッドサイドの収納棚を移動し、できるだけベッドの間隔を広く取り、ギプスや医療廃棄物のゴミ箱を排除しました。カレンダーと時計を設置することで、患者さんにとってより快適な環境なったと同時に、作業台を確保することにより、スタッフの業務改善にもつながったという内容でした。

リハビリテーション部

テーマ 「リハビリテーション時間を増加するために 第2報~新入職者教育と業務管理について~」

昨年は療法士の臨床時間の増加を図った発表がありました。今年は、新入職員の早期の自立を図ることにより、先輩職員が新入職員に付き添う時間を短縮できました。効果として、リハビリテーション時間一人当たり1日51分、延べ月566分増加がみられたとのことです。以前、CCにはリハ担当者は必ず同席していました。事前に家族に情報提供を行い、CC補足用紙やiPadを用いた動画を提供することにより、CCへの同席時間を削減することができ、リハビリテーション時間が増加、ひと月当たりでは1620分81単位分がリハビリテーション時間に回せるようになったという内容でした。

薬剤部

テーマ 「安心・安全な薬物療法を提供するための基盤整備~医薬品管理の観点から」

薬物療法を行うにあたって、安全管理は特に欠かすことができません。しかし、医療安全ラウンドでいくつかの不適切な点が指摘されていたとのこと。自動分包機の更新で調剤室のレイアウトが変更されたことを機会に、ラウンドの指摘事項の是正を加え、医薬品管理の効率化を図るような環境整備を考えました。保管棚からの落下がないようにきっちり収納整理、引き出しも同効薬が一目でわかるよう整備されており、薬物療法を安全に提供できる基盤ができたという内容でした。

以上、11題の発表について紹介させていただきました。どれも素晴らしい内容で、審査員としては正直なところ採点に困ってしまいました。毎年言っていることですが、TQMは終わりのない過程です。TQMの準備を進めるうちに、次に改善すべき問題点も明らかになってきていると思います。今回の発表を出発点として来年はもっと素晴らしい結果を報告して頂けることを期待します。

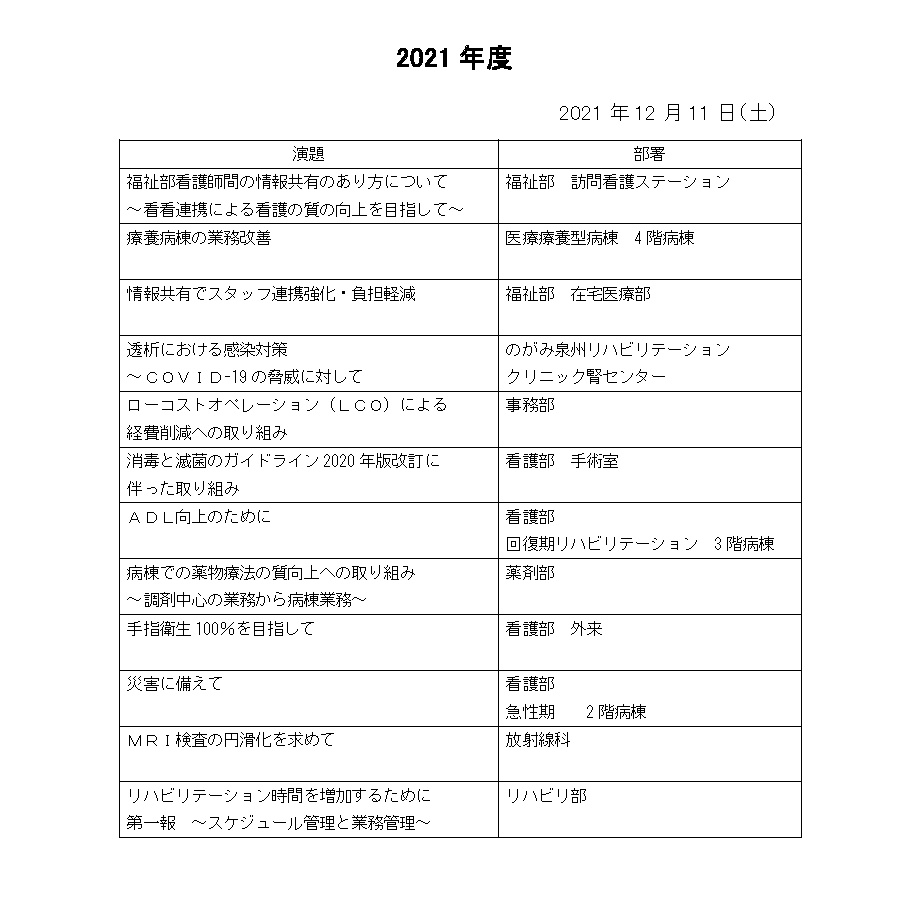

2021年度 TQM内容

玉置院長講評(審査委員長)

年末も押し迫ってきて寒い日が続いていますが、12月11日に行われたTQM大会では今年は今までで最多の12演題が出されました。それぞれの演題については、ここまで問題意識をもって準備を進めて来られたスタッフの皆さんに敬意を表したいと思います。

福祉部 (訪問看護ステーション・チーム希望)

テーマ 福祉部看護師間の情報共有のあり方について

情報共有ツールのMCS(メディカルケアステーション)を活用し、患者さんや家族の状況やニーズについてスタッフ間で共有し話し合いを進めることや、「福祉部間留学」で他部署のスタッフの役割を知り、情報共有を高めることにより、在宅療養者のACP(アドバンスドケアプランニング)に繋げていき、看護の質や利用者の生活の質の向上に繋げていくという話でした。

看護部 (医療療養型病棟4階病棟・業務改善していき隊)

テーマ 療養病棟の業務改善

NSTスクリーニングの再評価は、担当受持ちに評価日が一目でわかるようにして張り出したことや、今まで少なかった摂食訓練が必要な患者の増加に伴い予定表を作り、訓練に携わることが可能な看護師を増やすことにより、療養病棟でも摂食能力が向上し、介護施設などへ退院できる患者が増加してきたことなど。特に他部門との連携による業務改善を行っているとのことでした。

福祉部(在宅医療部)

テーマ 情報共有で連携強化・負担軽減

今まで担当看護師が1人で把握していた患者の病状や背景について、スタッフの看護師の間で情報を共有し、負担を少なくし、チームとして対応できるようになったとのこと。そのためにはiPadをフルに活用しMCSの情報や訪問看護予定表、在宅部内の申し送り、訪問診察時の写真、連絡メールなどすべて共有できるようになり、急な同行看護師の変更でも訪問しやすくなるなど情報共有によるチームワークの強化がみられたという話でした。

透析室

テーマ 透析における感染症対策~COVID-19の脅威に対して

COVID-19がパンデミックになってから2年近くになります。当院はCOVID-19の診療は原則行わず、透析患者で確認された時も、原則は指定医療機関に転院となりますが、すぐに受入れが困難な時は、それまで自施設での透析が必要で当院透析室でも他の患者との時間帯や空間を別にして透析を行った経験もあります。透析患者のCOVID-19による死亡率が高いため特に感染予防に配慮しており、現在まで院内感染0に抑えられているということはたゆまぬ努力のたまものと思われます。

事務部

テーマ ローコストオペレーション(LCO)による経費削減への取り組み

できるだけ無駄な経費を削減し、経営を健全化させていくことは、地域医療へ貢献にとって必須です。しかし、今まで、仕入れ業者と価格交渉をする際に他病院のデータを得ることが困難のため、交渉に難渋することも多く、業者に押し切られることも多かったのですが、今回、コンサルティング会社と契約を行うことにより、他病院のデータをもとベンチマークを作成、法人全体の取り組みとして交渉にあたることにより、委託費、薬剤費、医療材料費のいずれにおいても多額の経費削減の成果を得る事が出来たという事で、今後も続けていくことが必要です。

看護部 (手術部・チーム手術室看護師)

テーマ 消毒と滅菌のガイドライン2020年版改訂に伴った取り組み

新しいガイドラインに沿って生物学的インジケーターをアテスト短縮用インジケーターに変更することにより、以前の2時間55分から21分6秒まで大幅に時間が短縮でき化学的インジケーターはそれぞれのバックにテープを張っていたものを、新しいインジケーターを100バックにつき1つ入れることで約4分17秒短縮でき、内部の無菌性も同時に確認できるようになったとのこと。滅菌にかかる時間が短縮することができ人員資源の削減につながったという話です。

看護部 (回復期リハビリ病棟3階病棟・All Do Livable)

テーマ ADL向上のために

回復期リハビリの患者さんのなかには、リハビリの時間以外、ベッドで過ごしがちの患者さんも多いためADLを向上させるためラジオ体操やホールの食事摂取などでベッドから離れる時間を増やすことが必要です。そのため、患者の状態によりホールに誘導する人やラジオ体操参加者のリストを作成し、看護スタッフだけでなくリハビリスタッフとも共有しリハビリの時間と重ならないようにスムーズに実行できるようになったとのことでした。

薬剤部

テーマ 病棟での薬物療法の質向上への取り組み~調剤中心の業務から病棟業務へ~

以前は患者と顔を合わさず薬剤部で調剤を行うのがもっぱら薬剤師の業務でしたが、最近は患者に対する服薬指導はもちろんのことICTやNSTなどチーム医療で重要な役割を果たすことが求められています。薬剤部内での業務効率化を図ることにより病棟業務の時間ができ、服薬指導、NSTやICTのラウンドに参加でき、医薬品のリスクマネージメントにも関わることができ、より質の高い医療を提供できるようになったという報告です。

看護部(外来・菌滅の手刃)

テーマ 手指衛生100%を目指して

まず、手指衛生に関して、eナーストレーナーの利用や朝礼での5分間勉強会など繰り返し勉強会を行い、意識づけを行い、クラークを含む全員が個人用の消毒剤を持ち手指衛生の点検や消毒剤の使用料を感染委員以外のスタッフが行うことにより全員の意識づけができたこと、また、5つのタイミングにおいて寒天培地を利用して手指の残存細菌を確認し、行動変容につながったとのこと。各診察室や検査室の前に消毒液を設置することにより患者、家族も手指消毒を行うようになったこと。スタッフ全体の感染防止意識の向上に繋がった話でした。

看護部(急性期病棟 2階病棟)

テーマ 災害に備えて

日本で台風や自身など自然災害が各地に起こっており、当院でもいつ災害に襲われるかわからない状態で、日々の業務の中で災害時に発生するリスクを最小限にする必要があり、災害に対応できる環境を整え、役割行動を身に付けることを目標として計画を立てたとのこと。スタッフの災害に対する意識調査から、現在の災害対策の再確認、環境整備マニュアルに災害時の対応を追加し、実際の災害を想定してシミュレーションを繰り返し実施することにより、必要な行動を個々にイメージして実践できるようになったとのことです。

放射線科

テーマ MRI検査の円滑化を求めて

MRIは検査法の多様化で検査時間の長くなる傾向がありますが、救急など至急の依頼に対応が困難な状況にありますが、検査効率を上げてこの状況を改善するための工夫についての発表でした。要因の調査で撮影時間以外に患者の呼び入れ退室に時間がかかっていたことがわかり、パンフレット作製による患者説明時間の短縮、事前更衣、連携強化により撮影時間以外にかかっていた時間を短縮することができ、至急の要請に対応しやすくなったとのことです。

リハビリテーション部

テーマ リハビリテーション時間を増加するために

リハビリテーション部は医師の指示のもと、在宅復帰を目指し日常動作の向上のためにリハビリテーションをおこなっていますが出来るだけ考課をあげるためには療法士が直接患者のリハビリに携わる、臨床時間と言われる時間の増加が必要です。そのためできるだけ臨床外業務を減らすことと、スケジュール管理を行うことによってその予定の15分以内の実施率が46%から71%まで改善したことなどで療法士1人あたりの実施単位数が1日15.1単位から16.2単位まで増加を図ることができたという報告でした。

以上12題を途中の質問や意見交換などを含めて4時間休みなしで聞きましたが時のたつのを忘れるほど密度の高いプレゼンテーションで、スタッフ間で情報を共有し、この病院をよくするため同じ方向を向いて努力したいという熱意が伝わってきて誇らしく思いました。TQMは終わりのない過程であると皆さんも十分理解されていると思います。年末になりますが来年もますます発展が期待できるものと思われます。

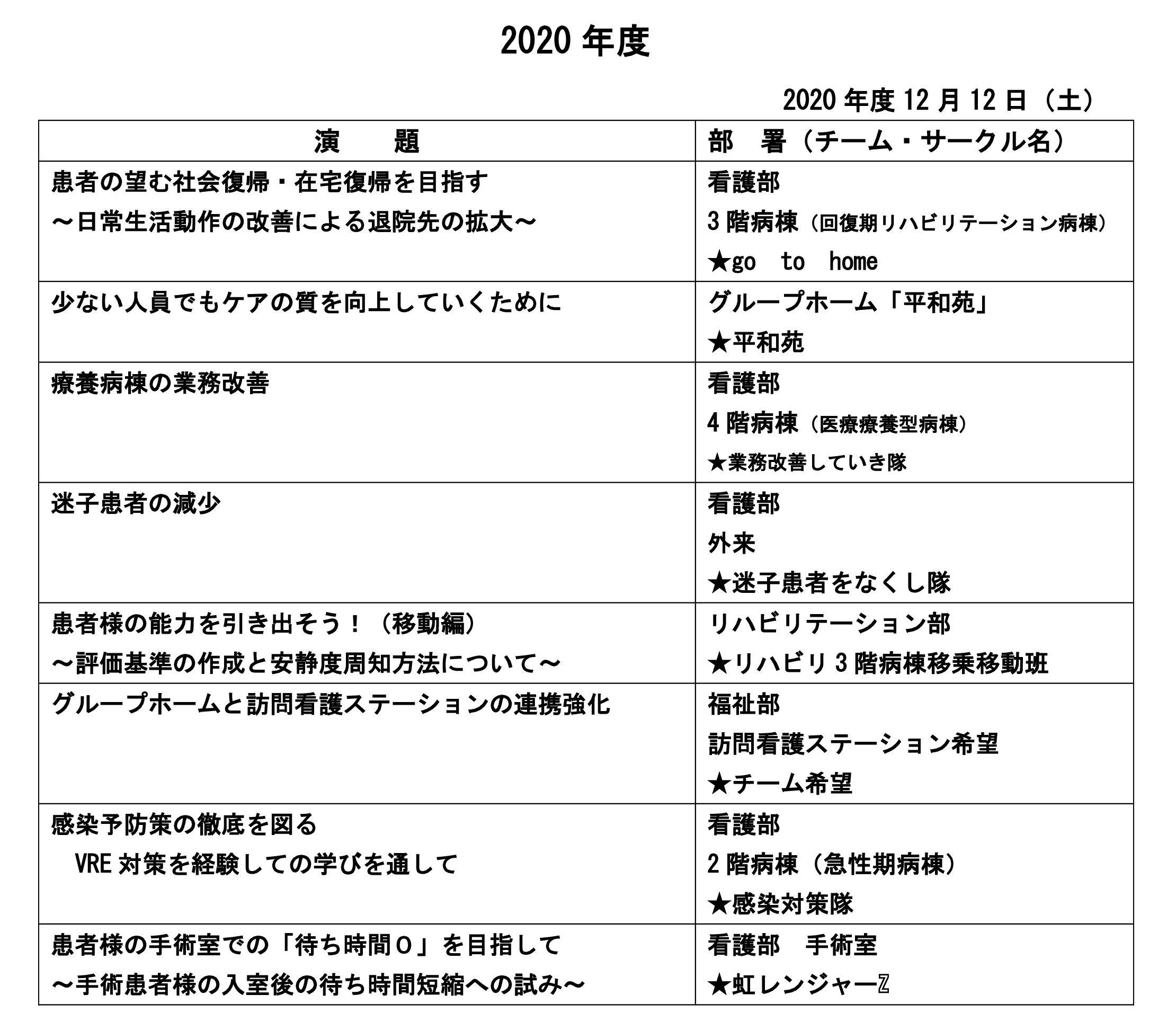

2020年度 TQM内容

玉置院長講評(審査委員長)

12月も半ばになってきました。コロナ感染者数がまだ増える一方ですが、医療体制の逼迫する中、毎年、肺炎やや心疾患などコロナ以外の疾患も増加する季節にまってきており、当院も例年以上に多忙になってくるものと思われます。肺炎の場合はコロナとの鑑別が必要となり、神経も使い大変なことでしょう。

恒例のTQM大会が開かれました。今年度は、コロナ対策のためメイン会場のリハビリ室とサテライト会場の5階会議室などに分かれて開催しました。このコロナで大変な時期に素晴らしい発表をして頂いた各グループの方々に敬意を表したいと思います。

3階病棟(回復期リハビリ病棟・go to home)

テーマ 患者の望む社会復帰・在宅復帰を目指す

どの患者さんもADLが向上し、自宅に帰るようになりたいという思いを持っていますが、この時にキーとなるのが摂食機能です。食べることは、生きる事のための基本的な欲求であり、QOLに大きく関係します。3階病棟では、看護師がセラピストと協働して摂食機能訓練に取り組むことにより最善の状態で患者さんが社会復帰できることを目指していること。未経験なスタッフでも見学から始めて全員が摂食機能訓練を学び携わった結果、8か月で763件達成したということです。

平和苑(グループホーム)

テーマ 少ない人員でもケアの質を向上していくために

平和苑は、認知症の方のケアを行っている施設ですが、スタッフの人数不足もあり、業務に追われて入居者とかかわる時間が減り、職員の肉体的、精神的な負担が大きくなってきていたので、業務改善を行った。ケアの質を高めるためには、入居者に直接ケアのできる時間を、つくるために食事1品を調理済み食品にすることや掃除の簡素化で確保することができたこと。認知症をもつ高齢者に対し、一人の人間としての尊厳を重視するためのケアを心がけていることがわかり感銘を受けました。

4階病棟(医療療養型病棟)

テーマ 療養病棟の業務改善

長期入院患者だけでなく、癌末期患者なども増えていますが、日々、頑張っています。

いかに業務を能率化し、しかも看護の質を高めるための業務改善の取り組みについての発表がありました。患者ファイルについては、書類がきちんとそろっているか師長と主任で確認、各種業務の見直し、摂食機能訓練の開始など師長、主任がリーダーシップをとって、患者さんに安心した療養生活を送ってもらえるように管理体制を強化するための努力が伺われました。

外来

電子カルテ導入1年を過ぎましたが今だに、次にどこへ行っていいか、困っている患者さんを見かけるということで、このような迷子患者なくするための対策発表でした。

まず、基本伝票の表記を11月20日から回る順番がはっきりとわかるように変更し、スタッフ全体で方法を統一するようにしたこと。処置室前の基本伝票提出先の掲示を大きく目につきやすくして、3か所に掲示をしたこと。これは、ビフォー、アフターの写真を見せてもらいましたが、確かにわかりやすくなったと思います。そのほかフロア案内図や再来受付機の使用方法の文書を作って必要な時は渡せるようにしたとのことで迷子患者さんが減少してきているようです。

リハビリテーション部(3階病棟移乗移動班)

テーマ 患者様の能力を引き出そう!

3階病棟のリハビリ移乗、移動班からは、患者様の能力を引き出そうと題して、評価基準の作成と安静度周知方法についてという発表でした。回復期病棟の施設基準より早期にFIMの向上を達成し、適切な時期に退院することが必要ですが、できるだけ患者さんの能力に応じての移動手段の選択や活動性向上を図る必要があり、その場合実際できるFIMを歩行自立度判定表、評価表を作成し評価を行いました。その評価に基づいて安静度を変更し、できるFIMと、しているFIMの差をできるだけ少なくすることで、患者さんの持っている能力を最大限、引き出すことによりFIM向上に繋げていこうというものでした。

福祉部 訪問看護ステーション希望

テーマ グループホームと訪問看護ステーション連携強化

看取りのできるグループホームとの連携体制を整えることができたという発表で、グループホームの職員の職員へのアンケートから、入居者のリストづくり、看取りについての勉強会をひらくなどの交流で信頼関係を築いていったとのこと。実際の看取りでは、事前に勉強会を行って看取りの流れを理解して24時間介護する職員の不安軽減に繋がったとのこと。これからはますます、超高齢化社会になってくるため、グループホームなど施設での看取りの必要が増加してくると思われますが、職員と訪問看護ステーションとの強い連携の下で、家族に信頼され、本人も安心して最期を迎えられる体制が必要です。

2階病棟(急性期病棟 感染対策隊)

テーマ 感染予防の徹底を図る

VRE対策を経験しての学びを通してという発表でした。2階病棟では、昨年12月から10数名のVRE感染患者が、実際は保菌者だったのですが、発生しました。VREは、接触感染で伝播するため今まで実施していた感染予防策を見直し、手指衛生、PPEの着脱、分別ゴミなどの正しい方法を実施するために掲示物を作成、視覚に訴えスタッフで統一したことはよいことだと思います。また、患者のケアの中にもADLに合わせて手指衛生を取り入れていったことも、院内感染の防止に繋がるものと思います。今回の取り組みで院内感染防止への全員の意識が高まったことは大きな成果と思われます。又、この考え方はCOVID-19対策にも適応できると思われます。

手術室(虹レンジャーℤ)

テーマ 患者様の手術室での「待ち時間0」を目指して

とくに眼科患者さんの手術室入室後の待ち時間の短縮についての試みの話でした。眼科の手術時間は短縮傾向にありますが、術前の患者さんが手術室で長く待たされることは、ストレス、不安の原因となることから、手術室の看護師が手術の進行に合わせて病棟に患者さんを迎えにいく事で待ち時間の短縮が図れたとのこと、術後の病棟への搬送についても昨年の発表のように手術室看護師が行っており、合計待つ時間の短縮により患者サービスが図れているとの発表でした。

今回のTQM全体を通して、どのグループにおいても当院の基本理念である患者さんのための医療ということを中心に見据えて、熱い思いで医療の質の向上に取り組んでいる姿勢が伝わってきて、感動しました。いつも話しているようにTQMは終わりのない過程です。これを新たな出発点としてさらなる改善を目指していきましょう。

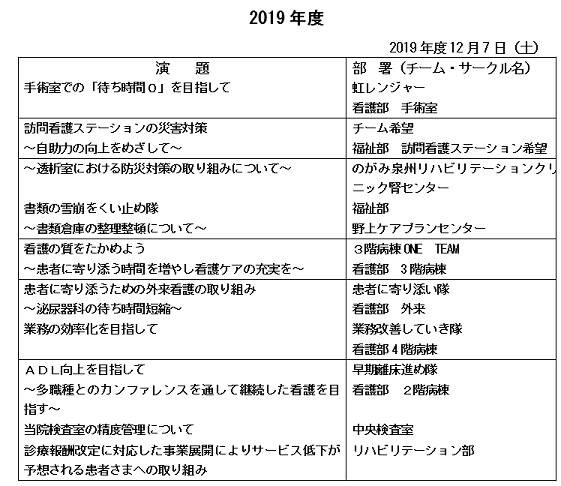

2019年度 TQM内容

玉置院長講評(審査委員長)

令和元年12月7日に院内TQMが開催されました。

昨年に引き続き審査委員長を務めさせていただきましたが、10部署より、それぞれ素晴らしい発表がありました。どのグループも患者本位の医療ということを中心に考えていること、患者さんに寄り添う時間や患者さんの安全、安心のためには、業務の効率化は欠かすことができないことや災害対策についての内容などを発表に盛り込まれていました。

3つのグループには特別賞として、表彰させて頂きましたが、その他のグループについてもすべて素晴らしい発表であったので紹介をさせて頂きます。

各発表にいたるまでには、日常の業務の中においてテーマの選定から発表にいたるまでの大変な努力に敬意を表したいと思います。

2階病棟(急性期病棟)

多職種カンファレンスを通して、患者さんのADL向上を図っているという発表内容です。まず、各チーム看護師がペアで朝から受け持ち患者さんの陰部洗浄やおむつ交換を行い同時にその日の状態を把握していくようにしたこと、申し送り時間の短縮によりリハビリスタッフなどと交えた多職種カンファレンスを週5回行い、種々の視点から、問題点や対策などを話し合うことにより可能な患者さんは、ディルームで食事をしてもらうなど、離床率の向上に努めた成果を得ているとの発表でした。

3階病棟(回復期リハビリ病棟)

3階ワンチームからは、「患者に寄り添う時間を増やし、看護ケアの充実を」という題で、リハビリだから入院中だからというような押しつけの看護にならない、安全安楽で在宅復帰の支援が出来るよう時間の余裕を作る目的から、環境整備、詰所内の動線の整備や業務の分担の工夫を図ってきた結果、効率的な動きに成功したこと。それによって患者さんのケアに費やすことのできる時間を生み出すことができ、スタッフ全体で看護の質を高めることができたとの発表でした。

4階病棟(医療療養型病棟

長期間寝たきりで全面介助の方が多く、また、最近ではターミナルなどの重症な患者さんの比率が高くなっており、20対1という看護基準の中で対応するためには、少しでも「ムリ、ムダ、ムラ」をなくする業務の効率化は、絶対に必要なことです。4階の業務改善していき隊グループではできるだけ動線を短縮してムダな動きがなく業務分担を書いたホワイトボードが見えやすいように詰所の配置を変更し、業務の時間短縮につながった話でした。

外来

患者に寄り添うための外来看護の取り組みとして、泌尿器科の待ち時間短縮の話がありました。

泌尿器科の外来診療では特殊な検査や説明などに時間を要することで診察時間が遅くなり、待ち時間が長くなるための患者教育を看護師が行うことで、患者の満足度を高めることができたということです。可能な範囲で患者さんに寄り添う看護を行い、満足度を高めて頂いていることに感謝します。

手術室

最も件数の多い眼科の手術後の患者さんを出来る限り手術室の看護師が移送することにより、病棟に帰してあげる時間が短くなったという発表でした。最初に手術室で待たされる患者さんの心理が、インパクトのある形であらわされた動画が示され、患者さんの不安の解消に役立っているという事が強調されていた発表となっていました。

訪問看護ステーション

「災害対策~自助を目指して~」という題ですが、昨年の台風21号の災害の教訓から、防災対策の三助、自助、公序、共助のうち自助として「自分で自分を守る」に焦点を当て、利用者や家族の自助力を向上させると同時にステーションでの自助力の向上にも取り組んできた話で、利用者については対策ができているかの意識調査やパンフレットによる説明、職員については、勉強会や実際の搬送訓練をしながらの搬送方法の確認など努力されていることが良く分かる発表でした。

透析(野上泉州リハビリテーションクリニック)

クリニック透析室は昨年の台風21号で窓が破損し、一部が水浸しなるなどの被害を受けましたが、この教訓から現在の透析室における防災対策を見直した話で、窓に養生テープを張って補強、機材の配置を考えるなど、ハード面の対策と、南泉州透析連絡会での情報交換、職員同士のラインでの連絡網、患者さん用の防災ポスターの作製や人工透析カードを持ち歩くなどの教育についての発表でした。

福祉部:ケアプランセンター

書類の雪崩を食い止め隊と称した、書類倉庫の整理整頓の発表です。介護保険ではサ-ビス事業所も居宅介護事業所もサービス適用が終わってからの5年間は保存が必要とのこと、そして、何らかの必要なことが起ったとき取り出せる状態にしておくことが必要ですので当然整理整頓が重要となります。倉庫が2つにして、きっちり保存用と廃棄用に分けることができたとのこと、整理、保存、管理についての発表でした。

検査室

検査は、病院の診察の要です。今回、新しい機器更新を行ったため機器トラブルが減少したこと、試薬購入費が20%節約できたこと、そして、院内の精度管理ではウェブを用いた毎日の精度管理と年に1回の外部の精度管理にも参加し移転前よりも高制度となっている地道な努力の発表でした。

リハビリテーション部

クリニック・リハビリテーション部では、診療報酬改定に伴い、維持期リハビリテーションについては、個別療法を週1回に制限しなければならなくなったため、身体能力や動作機能を落とさないために、自主訓練プログラムを作成し、それに基づいた指導をおこなっているとの内容でした。患者さんからもわかりやすいと反応が返ってきているとの事などの発表でした。

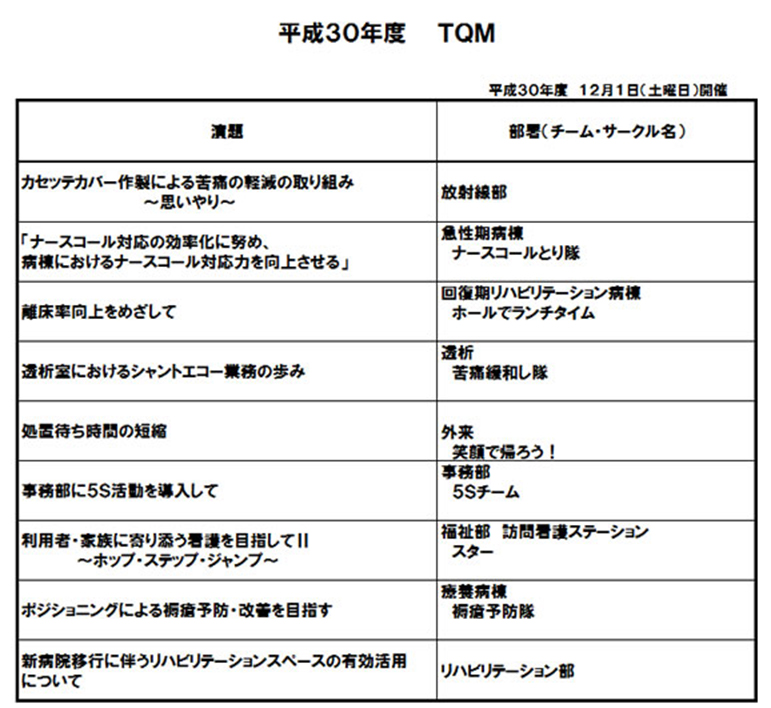

2018年度 TQM内容

玉置院長講評(審査委員長)

さて、12月1日の土曜日は院内のTQM大会でした。

9つの部門のチームからそれぞれ素晴らしい発表がありました。

審査委員長を務めさせていただきましたので、それぞれの発表の簡単な紹介をさせて頂きます。

放射線科

まず、放射線科のポータブル撮影の時、カセッテを入れるときの痛みを軽減させるために、素材を工夫したうえ柔らかいカバーを使用して苦痛を軽減することを職員のボランティアで検証した上で患者さんに使用したという、患者さんに優しい取り組みでした。

急性期病棟2階

次に、2階は急性期病棟で大変忙しいため、ナースコールにすぐに対応できなくて苦情をいわれたことがあるから、できるだけスムーズに対応するために限られた数のPHSを有効に活用する、詰所にあるナースコールの親機がみやすいようにカルテ記載場所を変えるなどのレイアウト変更など具体的な対策により、時間短縮に成功したという話でした。

回復期リハビリテーション病棟 3階

また、3階の回復リハビリテーション病棟からはホールでランチタイムを過ごしてもらって離床率の向上を図る取り組みでリハビリスタッフや栄養士も協力し、懐かしい昭和の歌を流して楽しい食事の雰囲気づくりを工夫することにより、ホールで食事をする患者さんが増え、実際離床率、排泄アップ率、在宅復帰率が向上したというデータも示されました。

透析

次は透析室からで、高齢者や糖尿病などの疾患の増加により血管のトラブルが発生する患者さんが増えている中でシャントのエコーを導入して早期に対応出来るようにスタッフ全体でエコーの知識と技術を高めており、穿刺時の患者さんの苦痛軽減にも役立っているとの話でした。

外来

外来からは外来患者の増加で処置待ちに対する苦情が多い事への対応として専用ボックス、処置カードを作成し、できるだけ流れを単純化したこと、予約制を導入したこと、採血スペースを確保して一度に採血可能な人数が増えたことなどや医療者間の連携で患者さんの待ち時間が短縮できた話でした。

事務部

次に、事務部から、事務部に5S活動を導入してというテーマで発表がありました.5Sとはトヨタなど日本の企業から始まった考え方で、整理、整頓、清掃、清潔、躾の5項目のSで、職業環境改善により作業の効率化を図るとともに職員のモチべーション向上にもつながるものですが、事務部はこのスローガンを部門全体に徹底させることにより、整理整頓、効率化につながっており、さらに患者サービスの向上に努めたいとの話でした。

訪問看護ステーション

訪問看護ステーション希望から利用者、家族によりそう看護を目指してという題での発表で、地域包括ケアシステムの中でますます在宅医療の必要性が増しており、終末期ケア、自宅での看取り件数が増えてきており、年間看取り件数は15件に達しています。看取りを行った患者さんについては所内でデスカンファレンスを行い看取りの内容について振り返り共有しているとのこと、また新規紹介患者さんを増やすため病棟外来でアンケート調査、プレゼンをして認知度を高めているとの話もありました。

療養病棟4階

次に4階の療養病棟からはポジショニングによる褥瘡予防・改善を目指すというテーマです。寝たきりの患者さんでは2~3時間ごとに看護師・看護助手が体位変換を行っているのですが、患者さんごとに最適なポジショニングが違っており、不適当であると拘縮や褥瘡の悪化を招いてしまいます。PT,OTと相談の上、誰にでもその患者さんの良肢位がわかるポジショニング表を作成し、これをみながら体位変換を行うことにより褥瘡患者の減少、改善がみられたという話でした。

リハビリテーション部

最期にリハビリテーション部からでしたが、新病院移転に伴い3階、4階にもリハビリテーションスペースが設けられ、既存のリハスペースに加え病棟内でもリハビリを提供できるようになり多くのメリットが生じましたが、スペースが限られていることか約1年たった時点で十分活用できていないとの意見もあり、器具の配置やレイアウトの変更を行いより多くの患者さんが効率よく利用できるようになったとのこと。限られたスペースをより効率的に改善していこうという工夫が感じられました。

以上、9つのグループについて駆け足で紹介させて頂きました。3つのグループにつきましては特別賞として表彰させていただきますが、その他のグループも全て素晴らしい発表であり、また、発表に至るまでの大変な努力に敬意を表したいと思います。

今回の発表を聞き、職員全体でチーム医療の実践が進んできていることが感じられました。

TQMの過程は終わりがあるものではありません。今回の活動を行っていて色々な今後改善すべき問題点も見えてきたかと思います。業務の改善が、患者満足、職員のモチベーション向上、病院の経費節減、収益向上に繋がることが、TQMの最終目的です。今後も皆様とともに頑張っていきたいと思います。

TQM 発表チーム